看过了《星球大战:原力觉醒》和《疯狂动物城》,还看了特效醉人的《奇幻森林》,也许明天上映的《美国队长3》是今年唯一值得期待的迪斯尼影片了。

对于中国观众来说,不管对于米老鼠的经典形象还是迪斯尼乐园都不陌生。但这家公司在整个娱乐圈的触角远不止这些。

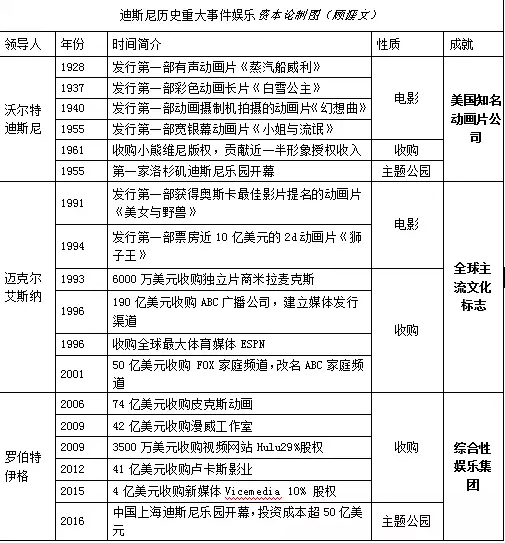

这家从上世纪20年代初靠着几部动画片在好莱坞站住头脚,还却远算不上角色的电影公司,通过几任领导人的努力,通过打造多部现象级电影和实施收购战略,渐渐成为全球主流文化标志,实现单一制片公司向市值逾1700亿美元的综合性娱乐集团的转变。

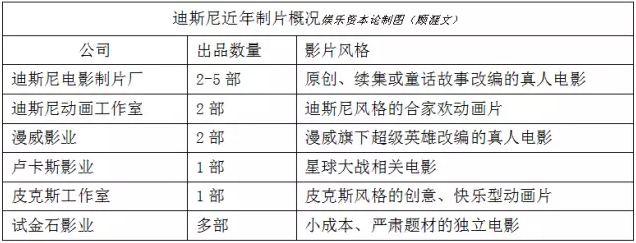

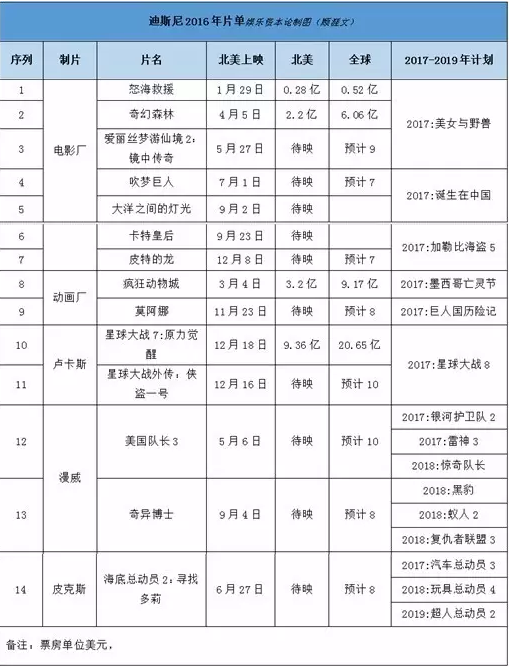

迪斯尼2016年片单

2010年《创战纪》、2012年《异星战场》、2013年《独行侠》、2015年《明日世界》这些成本接近两亿美元的大片接连失败,不得不让迪斯尼放慢在原创或非知名续集电影上面探索的脚步,随着收购进来的皮克斯工作室、漫威影业、卢卡斯影业渐渐融入米老鼠大家庭中,迪斯尼终于找准了自己的路数,近年出品的电影片单变得越发成熟丰满起来,以及规律一些。

对于生产“快乐文化”的迪斯尼而言,甚少拍摄R级电影,更多的倾向于拍摄全民级(G)或者青少年级(PG)的电影,这使得迪斯尼的电影在通过中国广电部门的审查方面更为有利一些。由于好莱坞早期的审查制度《海斯法典》的限制或者是保护下,好莱坞形成了一套保守、内敛的电影语言风格和成熟的电影工业体系,这种积累使得好莱坞在没有审查制度的年代不至于过分倚重色情、暴力等方面的投机取巧来吸引观众,仍然能够保证创造出优秀的电影作品,审查制度实际上孕育了好莱坞第一个百年辉煌。

2016年迪斯尼手里的制片公司全面开花,每家都有实力作品,这十多部电影光全球票房就将为迪斯尼创造90亿美元的收入。

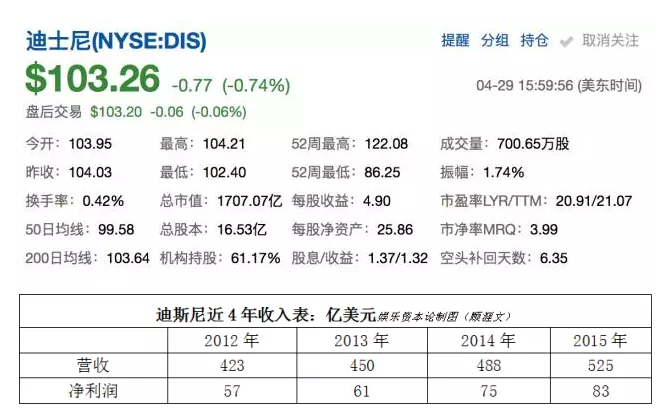

迪斯尼2015年财务报告

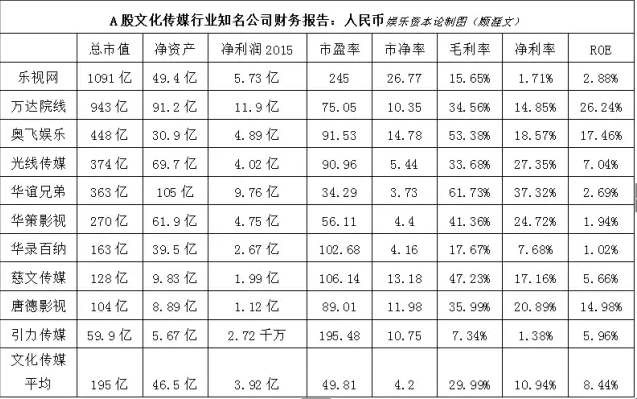

2015年《财富》评选世界500强企业入围门槛提高至237.2亿美元,迪斯尼位居第216名。由于美股估值相对合理,文化行业平均20倍市盈率,如果按照A股文化传媒行业平均50PE的估值水平,迪斯尼的整体市值将在4000亿美元以上。

2015年迪斯尼收入525亿美元,净利润83亿美元,折合人民币接近500亿人民币,这个数字远超A股文化传媒类上市公司的净利润总和。

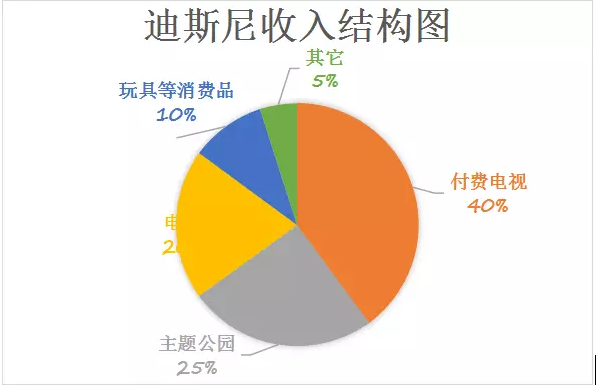

在迪斯尼的财务报表里,付费电视贡献了40%、迪斯尼乐园贡献了25%、电影贡献了20%、玩具等消费品贡献了10%、其它业务则贡献5%。

迪斯尼重大历史事件盘点

1966年随着创始人沃尔特迪斯尼先生的去世,有接近20年的时间迪斯尼这家家族企业交给了职业经理人打理,却怎么也寻找不对路数,无论是拍摄的动画片还是真人电影都反响平平,几度遭遇低价收购的局面。

1984年,创始人沃尔特迪斯尼先生的侄子沃尔特罗伊邀请彼时的派拉蒙一把手迈克尔艾斯纳管理迪斯尼,这位大权在握的强硬派人物同下属杰弗瑞卡森伯格(后者出走创立梦工厂,代表作品《怪物史莱克》系列、《功夫熊猫》系列,该公司于2016年被环球母公司康卡斯特38亿美元收购)倾力合作,在真人电影、动画片、新建主题公园、收购电视台、百老汇剧院以及全世界开设迪斯尼专柜方面大展身手,一举将迪斯尼打造成了好莱坞举足轻重的电影公司。

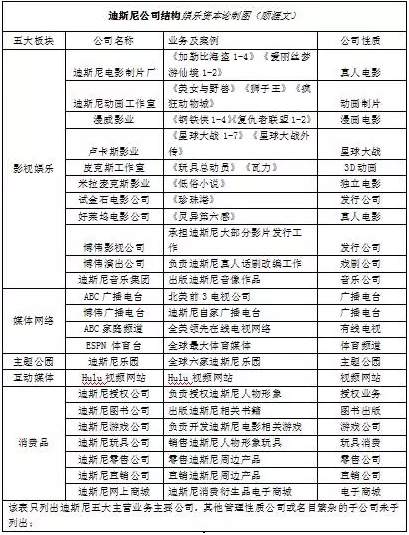

迪斯尼业务版图

1996年,恰逢美国第五次收购狂潮,加上里根和克林顿政府有意促进传媒行业的并购以打造旗舰型传媒公司,辅助美国政府进行世界范围内的文化战争,迈克尔艾斯纳执掌的迪斯尼通过收购ABC电视台拓宽自己的媒体渠道,打通了娱乐产业链的上下游;通过收购不同风格的电影公司来丰富自己的内容基础,满足多年龄结构观影需要,挤压对手同类型电影市场占有率,提高迪斯尼品牌整体的市场认知度,并且依托迪斯尼本身的平台优势,充分实现优质内容在各个层面上的价值,发挥企业的规模经济和协同效用。

曾经的迪斯尼靠“2D动画片?百老汇音乐剧?全球巡演?电视、网络多媒体?影碟、玩具、书籍、音乐等衍生品消费”这一传统商业模式乐此不疲,而如今迪斯尼拥有了多个内容品牌,无论是漫威的超级英雄、星球大战里的绝地武士或天行者,还是皮克斯手里的汽车人或海洋生物,在今天拥有协同增效的平台优势的迪斯尼手里都充满了无限的想象力。

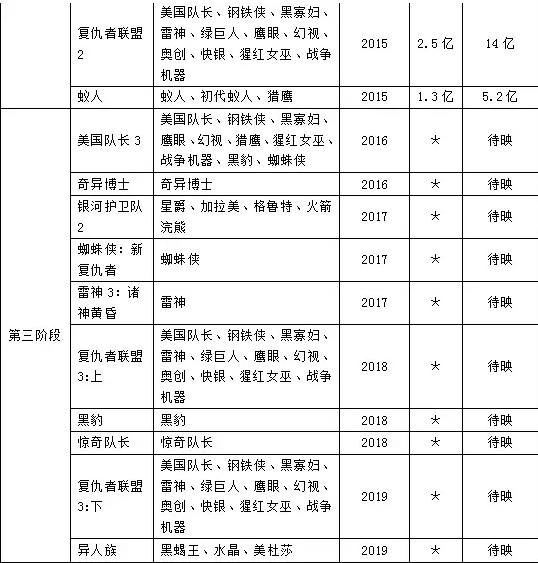

迪斯尼收购漫威始末

2006年,这家有80年历史的漫威漫画公司,拼上全部家当,冒了极大风险用了一个三流喜剧演员乔恩费儒当导演,一个过气明星罗伯特唐尼当主角,拍摄了一部承载了所有人复仇者联盟系列梦想的电影《钢铁侠》,结果这部没有大公司身影的独立制作在2008年上映的时候大获成功,唐尼也与钢铁侠这个角色融为一体,大受欢迎。《钢铁侠》的续集以及复仇者联盟系列中其他角色诸如雷神、美国队长的制作也顺理成章得安排上了日程。

作为一家独立制作公司,起初复仇者联盟的相关电影都是交给派拉蒙发行。

2009年漫威影业被迪斯尼收购以后,漫威电影的全球发行都交给了迪斯尼,也正是有了迪斯尼这个金主,一个小工作室关于一个宇宙的所有想象力具备了可能性。2006年,漫威制定了第一阶段计划,到2012年《复仇者联盟》上映,第一阶段一共走了7年时间,平均一年一部。有了迪斯尼支撑后,第二阶段只用了三年时间,平均一年两部。总计成本超过40亿美元的22部漫画电影,对于任何一家电影公司而言都是一项impossible mission,如果没有《钢铁侠》的成功和迪斯尼的入主,这一切都不会实现。如今,这22部电影已经制作完成14部,累计花费成本近20亿美元,全球票房超100亿美元,后电影市场开发的商业价值不可估量。

备注:预算、票房单位为亿美元

“内容+平台”&“IP开发+粉丝经济”

一方面,迪斯尼旗下风格各异的电影公司为其保留着对内容的极大热情与坚持,另一方面,迪斯尼所拥有的全球发行网络、付费电视台、视频网站、主题公园、消费品公司、授权公司等价值链相关公司又实现了电影内容的价值最大化,充分发挥了其平台优势。所以,这是一家十分典型的“内容+平台”型公司。

如今国内大为流行的“IP开发”和“粉丝经济”一词,迪斯尼可谓是这方面的鼻祖,早年拍摄的《白雪公主与七个小矮人》、《木偶奇遇记》、《森林之书》、《小飞象》、《美女与野兽》、《石中剑》等都是从经典的童话故事、青少年小说中寻找题材。迪斯尼七年发行一次影碟(每七年会有一批新观众),各种周边玩具,迪斯尼主题公园里的角色形象,百老汇里动画电影改编的音乐剧,这些都充分显示了迪斯尼在粉丝经济运营方面的努力。

正如王冉在《泡沫的后裔:中国影视公司在捞金岁月该如何估值和积聚价值》一文中写道,未来区分传统影视公司和新型影视公司的标准在于,新型影视公司有机会把内容做成流量入口并从中长期获利,创造和实现更多的“流口价值”。迪斯尼的电影具有流量优势,并且能够在其平台上充分实现粉丝经济价值。从这个角度来看,迪斯尼一直都是一家新型影视公司,其所持有的“内容+平台”战略更完整的应该是“具备流口价值的内容+实现粉丝经济的平台”,或许这正是迪斯尼文化帝国长盛不衰的奥秘所在,简单点说就是单一维度打造知名形象(IP开发),多维度实现变现(粉丝经济)。

如今的好莱坞六大公司有着最明显的三个角色特征,(1)、银行角色:大公司负责为大片提供资金支持,从多渠募集资金,具体的制片工作交给旗下公司或者长期合作公司;(2)、发行角色:为好莱坞电影提供全球发行服务,没有全球发行体系的梦工厂、狮门影业虽然曾经票房挤进前排,却始终未能成为 “七大”;(3)、版权营销角色:为大片提供各渠道版权销售服务,比如电视版权、网络版权、玩具授权、主题公园形象授权等,充分开发电影的多渠道价值。银行角色服务于内容开发,发行角色和版权营销角色则服务于粉丝经济的运营。

内容靠人才创造,平台靠资本搭建,纯粹而简单的具有全球流行文化视野的电影,不仅是电影人的追求,也是一个国家软实力的象征,更是世界文化战争中的制胜利器。依靠着全球发行网络和主题乐园(犹如电影品牌4S体验店),好莱坞打通了“电影品牌的最后一公里”,将美国的文化送到了世界各国观众的身边。