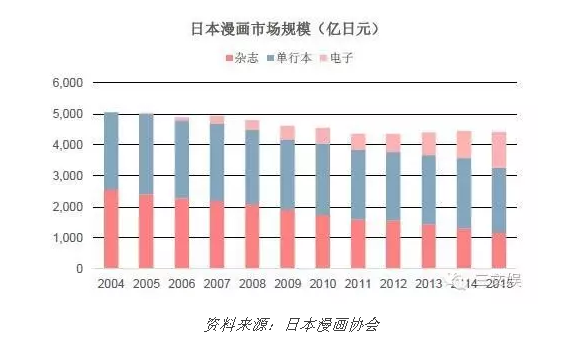

日本漫画产业到底多发达?来看一些数据。

日本是世界上最大的漫画书刊生产国,目前日本每年约有20亿册漫画杂志和单行本在日本出售,市场规模超过4000亿日元,而包括TV动画、剧场版动画、OVA 等在内的动画影像市场同期仅为2900日元,日本的漫画市场规模比动画影像市场更大。

目前,漫画类出版物已经占据日本全部出版物总量40%左右的份额,相比而言漫画产业同样发达的美国仅为3%。

那么,日本漫画为什么会有如此傲人的成绩?在浩如烟海的编剧、分镜、线条等方面的技术探讨之外,今天三文娱带来日本漫画评论家夏目房之介《日本漫画为什么有趣》一书中的部分回答,从日本漫画的多元化和时代关照性来找找原因。

多元化:市场细分、类型多样、表现技法差异化

日本人把漫画类型的细分做到了极致,2015年,日本共有237种漫画杂志,按照定位不同可以分为少年漫画、少女漫画、青年漫画等诸多类型。通过明确细分市场,日本漫画把各年龄、各阶层的受众都网罗其中,漫画覆盖人群超过5000万,占日本人口比例约40%。

日本漫画杂志有着明确的受众定位,提到少年漫,大家首先会想到集英社的《少年JUMP》、讲谈社的《少年MAGAZINE》和小学馆的《少年SUNDAY》,而讲谈社的《Afternoon》则是青年向漫画杂志的优秀代表,小学馆的《少女Comic》和白泉社的《花与梦》则是少女心受众的心头好。各家出版社的这些当家漫画期刊,各自圈粉发展,各自形成闭环,并行不悖。

这样细分受众、明确定位,长久运营之后形成相对固定的受众期待,就相对不容易被市场裹挟,不会一部作品大卖之后,大家一窝蜂都来做同质化的内容。

除了大量的类型化作品,日本漫画市场同样允许小众化的漫画存在,小众趣味的漫画以其对时代和世界疏离感的描绘大大丰富了日本漫画的题材。

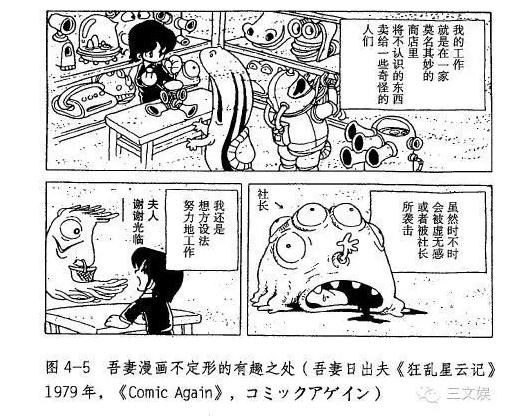

在《日本漫画为什么有趣》一书中,作者夏目房之介举了同时代的藤子·F·不二雄的《机器猫》和吾妻日出夫的《狂乱星云记》做例子。《机器猫》形式规范、叙事稳定,是构成日本漫画庞大底部的类型漫画,而吾妻更为激进的作品也能在市场上占有一席之地,“我认为这样的分布对于漫画是相对幸福的状态,我想漫画能够发挥丰富的娱乐性并作为大众文化扎根,或许是因为激进的表现和规范的表现之间没有截然分离,而是在相互交流中共同发展”。

《机器猫》是可以让人放心阅读的漫画,分格非常规范易懂,读者在阅读故事时可以毫不费力地移动视线,出场人物表情鲜明,笑就是笑,悲伤就是悲伤,所有符号不存在任何疑问。主人公居住的世界是一座时间仿佛停止的循规蹈矩的城市,各种设定自开始连载后几乎没有变化。

《机器猫》是安心治愈风格的代表性作品。

而吾妻的《狂乱星云记7:雾之町》则画了一个少年,住在一座匪夷所思、每天变换容貌的城市里,努力过着平凡的生活,“这里的描写与现在我们在社会中也能感受到的、自己仿佛浮游于混沌世界之中的不安感是相通的。在表现上,吾妻也让读者看到他在最大限度地破坏既有漫画的绘画文法”,比如不定形。

所以,“一方面是像吾妻日出夫那样,对有如破坏情感和世界之间关系的表现方法的追求,另一方面是情感与世界像乌托邦一样稳定的《机器猫》的制作,这一现象实在是意味深长。”

除了题材的多样化,在表现技法上更为规范和更为多义两种取向也并行不悖。

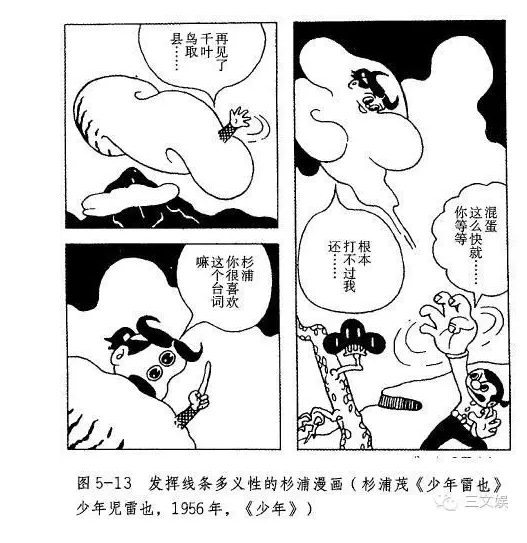

比如线条的运用,作者举了杉浦茂漫画做例子。“杉浦茂的漫画线条,就包含着这种原初性多义性的乐趣。他的线条,无论是人物还是草木,是建筑或是食物,都给人不确定的印象。那些富有生命力的线条,似乎随时都有可能幻化成完全不相干的别的东西。普通的漫画不会这样,让我们直接体会到线条拥有的不可思议性。桌子始终是桌子,云始终是云,人始终是人,‘模仿现实’成为故事的前提。之所以这样,是用绘画技巧压抑线条原本具有的多义性,导致‘模仿现实’教条化的结果。优秀的荒诞漫画则将这根源的部分剖开来给我们看。”

如上图,少年忍者时而变成云,只剩下一张脸,时而从云中单伸出一只手;有时眼睛毫无意义地竖起来,有时手指奇怪地变长,变化自由自在。这部漫画的乐趣就在于那些并非总是固定地指示云就是云、人物就是人物,而是随时可以发生变化的多义性线条的趣味中。虽然少年忍者只要能乘云就好,但是将二者合为一体来画正是杉浦漫画的魅力。

时代性:对时代背景和社会现实的投射

对时代背景和社会现实的关照和投射,似乎并不是我们会去要求漫画承担的,但日本漫画,即使同样是作为大众文化娱乐产品,对时代性甚至国民性也经常有所体现。

关于这一点,在书中,夏目房之介举了斋藤隆夫的作品进行了说明。

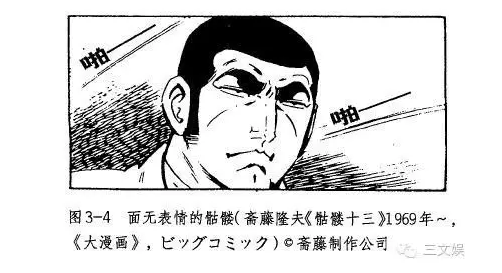

斋藤的《骷髅十三》是一部以感情内敛的冷面杀手为主人公,并以真实事件为素材的作品。主人公骷髅是一个做事像机器一样准确无误的手艺人(狙击手),心态极为冷静。尤为特别的是,他始终面无表情。

对这一点,作者作了这样的评价,“骷髅冷漠且面无表情的形象塑造,既是对在欧美世界表情被说成很难读懂的日本人的夸张,同时也是对在欧美人面前总是不由自主地赔上笑脸,态度奴颜卑屈的日本人扭曲心理的反动。也许日本人下意识地希望自己面对欧美人时,能够像骷髅一样冷漠、强硬、面无表情”。

同时,这部漫画诞生的1970年代,“正是日本完成了战后经济的高速增长,直接迈进高度城市化社会的年代。牧歌式的田园风光消失了,走到哪里都是同样的房屋、高楼林立的单调风景,大量的商品包围着日本人,管理型社会的沉闷空气笼罩着大家”。

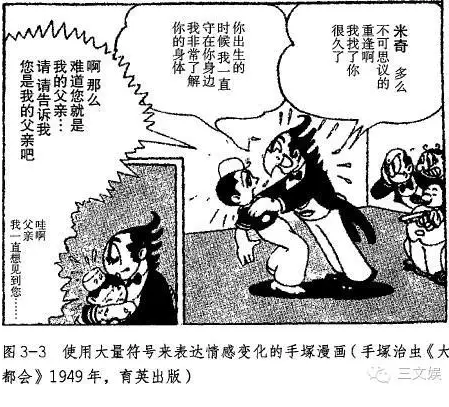

于是骷髅这一形象的出现,就是对之前表情丰富、洋味十足的手冢治虫漫画人物的一种反动。“手冢式的情感在这样的时代变迁中,彻底变得陈腐。虽然无论谁都有内心的喜怒哀乐,但是在这个社会上,却只能看到均质的没有人性的人。在这样的时代里,手冢夸张的情感表现显得虚假,反而是骷髅的冷漠、面无表情更为符合。手冢漫画和骷髅的表情差异下潜藏着这样的时代感受性的落差。”

手冢治虫笔下的人物情感的外化更为明显。

市场成熟:表现技法的改良空间大

日本漫画市场从手冢治虫时代开始,经过数十年发展,已经高度成熟,类型多样,受众细分,市场体量大,因此漫画家进行表现技法改良的尝试就更有试错空间。正是因为行业高度成熟,读者也已在行业发展过程中随着漫画阅读成熟起来,可以接受更加复杂的表现手法,漫画的变革也才有了更大的可能性。

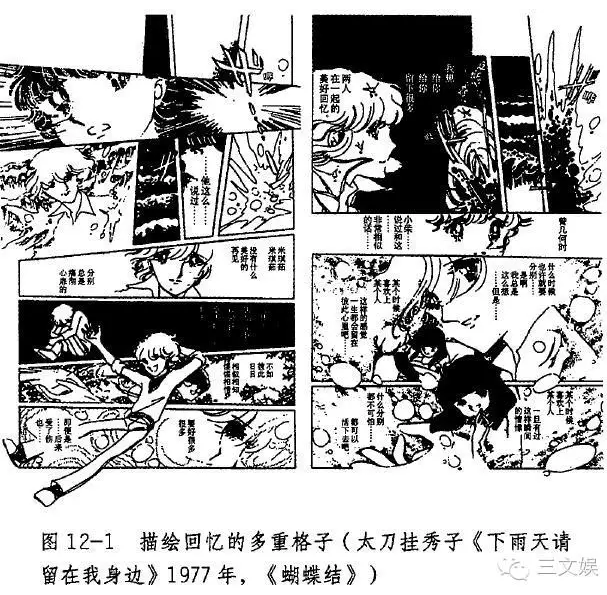

夏目在书中着重讲了1970年代少女漫画对格子运用的改造,因为少女漫画更为重视人物的内心戏,独白或回想之类的内心语言非常多,人物内心和外部世界“并行”,这就对格子的运用提出了更高的要求,如果处理不好,就很难阅读。

少女漫画创造出来的这些技法包括格子的套用、重叠、强调间白等。

少女漫中多愁善感的女主角们,经常身处一个场景中,但内心在另外的场景,还可能会有回忆起来的场景,少女漫作者们就需要把多层次的时空投影于多重格子当中,传统的漫画分格方法是无法表现如此微妙的内在时空的。

比如,表现万千思绪瞬间涌向心头时,人物跨越格子的画法经常出现,能起到统合回忆中各个视觉形象的作用。

少女漫画开发并提炼的表现手法最终得到了普及,形成了日本漫画的重要特征之一,支撑起了日本漫画心理描写的深度。

受成书年份所致,书中列举的许多例子年代都很久远,但是文中对于日本漫画技术的细致梳理和总结,对于漫画从业者和想要了解日本漫画的人来说仍然不失为很好的借鉴。