很显然,当前国内动漫市场热闹非凡。在资本的大幅介入下,动漫产业链的生态发生了显著变化,玩法与以前大不相同。

但不管怎么说,动漫依旧是动漫,是漫画与动画的结合体。早年国内两者相互割裂,动画和漫画之间并未形成必然的关联,拜IP经营和泛媒体娱乐的兴起所赐,国产动画终于在一定程度上跳脱出了低幼娱乐题材的桎梏,十分迫切地希望在Media Mix的大潮中分一杯羹——其实ACGN关联产业链本不是什么新鲜玩意儿,玩得最溜的当然是我们的邻居日本。

但即便是在动漫的圣地11区,近年来同样频传各种有关动画公司的负面新闻,除却薪资低下、业内人士生存困难流失严重之类外,公司倒闭同样时有耳闻。他山之石可以攻玉,既然要进入这个市场,不妨来看看这些年来日本动画公司倒闭、停止运营的情况,或许能对从业者有一定参考意义。

大热作品也不能保证金身不坏

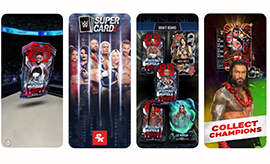

当前日本动画业界有如此这般的三大特色:“部数增加,盈利下降,公司破产”。简言之就是近年来每年问世的动画新番数量愈发增多(2013年为271部,2014年为322部,2015年尚未有确切统计数据但不会少于2014年),但平均单部作品的盈利额却日趋下降,进而导致动画制作公司接二连三的破产。这三者看似彼此独立实则有着内在关联,三文娱为大家准备了一组表格,方便大家能够较为直观地了解到近十年来部分破产日本主要动画公司的基本情况:

需要说明的是,尽管彼此之间量级有差异,表格中收录的均为在运营期间持续有定量产出的动画公司。可以看出近十年来,每年都有一定数量的动画公司或破产,或停止运营,亦或是被其他公司收购。

其中不乏TANTO(代表作《银魂》《武装炼金》《蓝兰岛漂流记》)、FRONTLINE(代表作《钢之炼金术师》《天元突破》)、Manglobe(代表作《只有神知道的世界》《旋风管家》《武士弗拉明戈》)这样制作了较多名作的业界知名公司。其中去年Manglobe破产的消息一经流出引发了轩然大波,无论是业内人士还是普通御宅族都对此讨论颇多。

此外以制作《罗德岛战记》《天降之物》等动画作品出名的AIC也在2010年因为经营不善等原因被柏青哥公司Oizumi全额收购,只是之后仍然得以保持独立运营,依旧从事着动画制作的相关工作,故而没有收入上表,但作为一家老牌动画公司,因为经济原因被收购依旧可以看做近年动画业界艰辛的一个缩影。

AIC当年制作了包括《天降之物》在内的诸多经典动画,但依旧逃不过经营不善惨遭收购的命运。

为什么倒闭?

不同于国内业界或多或少需要受到市场以外因素的诸多钳制,日本的动漫市场基本为市场导向,故而动画公司的倒闭“风潮”说到底都是钱的问题,也就是前文所说的“盈利下降”。

以前文提到的Manglobe为例,其宣布破产时的负债总额已经超过了3亿5千万日元(约合人民币2265万元),年收入从2013年的约10亿日元(约合人民币6470万元)下降到了4亿6千万日元(约合人民币2976万元),一年半的时间内收入减少了一半以上。

事实上,目前日本的动画公司或多或少都存在财政上的问题,出产的作品“叫好不叫座”是家常便饭,且不说关门大吉的被淘汰者,即便是看似依然坚挺的大手企业——例如制作了《排球少年!!》第2季、《进击!巨人中学校》、《终结的炽天使》等热门动画的IG Port,2015年全年度纯利润同比仍然减少84.7%,相关部门的营业额缩水9.5%,亏损比上一年同期增长了近4倍。有关日本动画公司“叫好不叫座”的具体情况,可以参阅三文娱往期文章《日本动画叫好叫座但就是不赚钱?来看看上市动画公司的业绩》。

既然当前动画市场的新番数量是在逐渐增多的,为什么动画公司的生存环境反倒日渐艰难了呢?三文娱总结原因大概有这么几个方面。

1

从业者流失严重

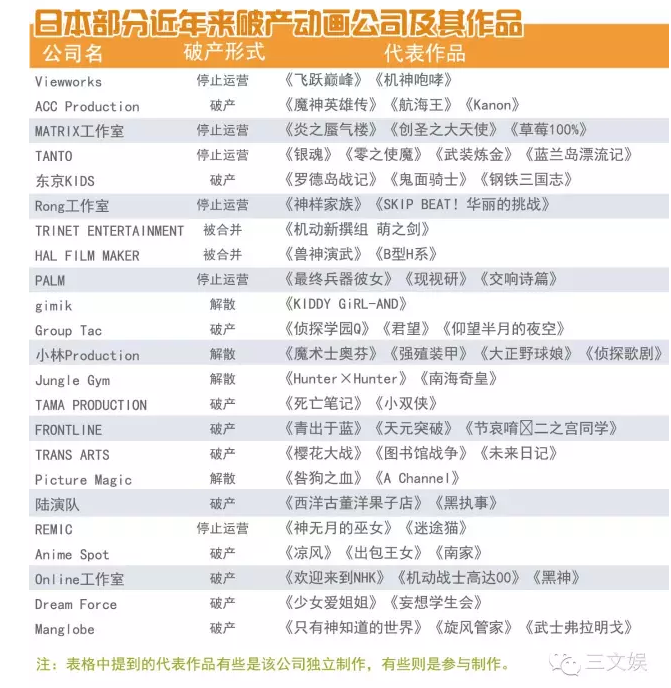

之前就有新闻报道日本动画业界人士生存不易,月收入低于10万日元(约合人民币6470元)的动画师大有人在,加上进来各动画公司越来越倾向于不雇佣正式员工,而是采取临时雇员和外包的形式,虽然运营成本得以大幅压缩,但相对地动画人才的流失就变得相当严重。

据某位知名动画公司的员工透露:“当前动画公司最为头疼的就是如何避免人才流失。现在动画的部数不断增加,每名员工通常都要同时应对多部作品。”过高的工作量和过低的收入不成正比,老员工纷纷流失,即便大量招募对业界充满幻想同时对于待遇不那么苛求的新人充作廉价劳动力,又会滋生各种培训成本,从而陷入一个死循环。

网上流传的动画公司XEBEC新员工初上任薪资明细,基本工资仅13万日元,虽然不确定该明细的具体时间点,但月薪在15万日元算是业界常态。

关于日本动画业界待遇偏低的问题,日本动画演出协会(JAniCA)出版制作的《动画制作人实态调查报告书2015》提过具体数据,其结论是至少在2013年,动画制作人的平均全年工资(含津贴)比全国水平低了81万円。具体内容可以参考三文娱往期文章《日本动画人生存报告:生物链底层,大写的“谁敢有我惨”》。

2

项目管理不健全

由于日本动画生产多采用制作委员会制度,在进行项目管理时容易受到委员会各方面的钳制,一旦某个环节卡住,便会直接影响到动画的制作进度。而且在日本动画制作人的话语权很重,一旦处处都按照其要求来,很有可能超出预算导致“制作赤字”,而这部分赤字很多时候得由动画公司自己掏腰包。预算在不断燃烧,收入却并未同步增长,自然只能默默承受赤字带来的苦果。

项目管理不健全的另一种表现形式是对于进度的盲目要求。传统日本动画公司的制作周期往往很难满足当前市场的需要,因而时常在制作委员会的要求下疯狂赶工,进而因为人手不足大量采取海外代工等外包形式。可海外代工无法保证质量的稳定性,一旦出现较为严重的作画崩坏,最后还是得靠日本本国的动画人来进行修正,即便如此依旧免不了画面上的诸多问题。在这种快节奏商业现状的冲击下,一些本就资金人力匮乏的小型动画公司尤其难以为继。

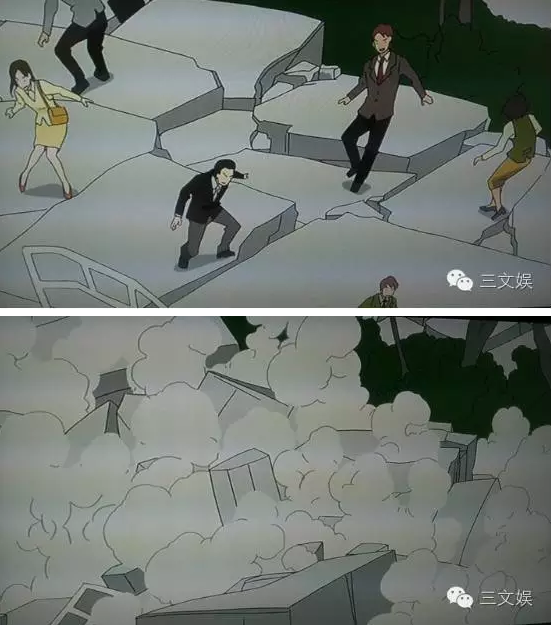

Manglobe近年作品《武士弗拉明戈》中出现的严重作画崩坏。

3

盈利过于依赖DVD/BD这一商业模式

日本动画业界直到现在依旧极为注重光盘市场,因而往往倾向于制作日本核心粉丝向的产品且忽视海外市场。然而现在的光盘市场远不如前,按照日本知名动画制作人佐佐木麻理奈的说法,“漫画/轻小说原作动画化→原作热卖→但BD/DVD依旧卖不动”乃是业界常态。

例如出资2亿日元制作了一部动画,原作是大卖了(尽管可能漫画方没有对动画制作出一分钱),可动画制作方并不会因此而获利,因为漫画的销售分成与动画公司无关。而周边产品即便热卖,动画制作方的分成也相当有限,1000万的销售额动画公司的分成也就几十万而已,所以除非周边卖得非常夸张,否则动画方的收入也很有限。而网络播放这一渠道至少目前在日本还无法成为收入的支柱。

即便是现在,BD销售依旧是动画公司的主要收入来源之一。

从顾客的观点来说,过多的作品数量和偏高的BD价格会导致其购买欲望降低,进一步稀释单部作品的光盘销量;然而对动画厂商来说,却依旧没能找到能替代BD的支柱收入渠道,因而面对光盘市场的不断缩水始终没有特别好的办法。

日本的动画BD大都定价不菲,对此即便是本国御宅族也颇多抱怨。

4

群龙无首导致树倒猢狲散

该情况多见于一些较为老牌(相对地也就是较为不懂思变)的动画公司。例如制作过《侦探学园Q》《君望》《仰望半月的夜空》的Group Tac是一家创建于1968年的老企业,由资深动画人田代敦巳创立。2010年8月宣布破产后,进而传出社长田代已经于同年7月过世的消息。根据某些业内人士的看法,除却经济问题,田代过世后公司内部群龙无首,缺乏能够出面引领公司的带头人同样是Group Tac倒闭的要因之一。

类似的还有大名鼎鼎的吉卜力工作室。虽然不至于倒闭,但该公司面临严重赤字是不争的事实。2014年的关闭制作部门传闻虽然众说纷纭,但吉卜力现在面临的最严峻问题是缺乏真正能够继承宫崎骏、高畑勋衣钵的接班人。从这些年的票房收入来看,吉卜力依旧要靠宫崎骏亲手执鞭的作品撑台面,未免让人担心若是有一天老爷子不再能够指导作品,吉卜力将何去何从。

从自《幽灵公主》(1997年)以后的吉卜力工作室作品票房收入可以看出,吉卜力工作室依旧非常依赖宫崎骏,单位:亿日元,红色标识为宫崎骏执导的作品。从上而下依次为《幽灵公主》《我的邻居山田君》《千与千寻的神隐》《猫的报恩》《哈尔的移动城堡》《地海战记》《悬崖上的金鱼公主》《借东西的小人阿莉埃蒂》《来自虞美人之坡》《起风了》《辉夜姬物语》。

波及作品制作和后续开发

平心而论,尽管近年来陆续有日本动画公司寿终正寝,但比之该国庞大的动画公司总数(据估算有600家以上)来说似乎仍旧显得有些不痛不痒。从日渐增加的新番数量来看,目前日本动画业界依旧处于一种泡沫性质的上升状态,尚谈不上萧条。单独某家公司的倒闭,最为直接受到影响的往往是其负责制作的作品本身,例如Manglobe破产之后,该公司制作并计划于2015年11月13日上映的剧场版动画《虐杀器官》也随之延期。

此外,一些已经制作完毕的动画也会受到波及,公司的破产会导致动画制作的相关资料(例如原画)往往会得不到妥善管理(正如上文所说,日本的动画公司往往在项目管理上较为混乱),如果要重新制作BD/DVD时,又或者要进行游戏改编授权之类的IP操作时,便会带来许多麻烦。甚至有业内人士表示“总出现这种情况的话,会导致投资方更加谨慎,从而影响业界生态”,长远来看的确隐患颇多。

破解之道:从B to C转向B to B

前文说过,尽管屡屡有动画公司不幸阵亡,但这并不妨碍一些跃跃欲试的后进者强势进入动画市场试图分一杯羹。就在Manglobe宣布破产之后不久,日本排名第二的大型广告集团博报堂宣布设立旗下专属的动画工作室,这家名为“Craftar”的动画工作室表示将充分利用其母公司在广告等多方业界的资源,全方位地参与到动画业界中来,这也可以看做日本业界对于动画产业可能性的全新尝试。

既然BD/DVD的销量往往不如人意,周边收入不到某个极高量级收入同样杯水车薪,那么改变一下思路又如何呢?长久以来,动画业界都走的是制作产品(包括BD、周边)→销售盈利这样的B to C商业模式,但从调查数据来看,从2008年到2014年游戏机系(包括电子游戏、柏青哥等)的动画制作盈利扩大了1.95倍,所以从B to C向B to B的过渡或许是日本动画公司的一大出路,毕竟游戏的过场动画以及电影都和动画公司的业务范围契合度相当之高。

日本动画市场份额比例流变。(注:①TV ②电影 ③影像 ④网络播放 ⑤商品化 ⑥音乐 ⑦海外 ⑧游戏 ⑨现场演出)

只是这种尝试同样存在一定风险,对于挑剔的日本受众来说,在游戏、柏青哥等场合过度启用动画资源的话,有可能引发原有动画粉丝的反感,从而起到反作用。日本目前流行的跨界IP联动偶尔就会因为原作粉丝的执念而收到反效果,这一点在那些与动画亲和性较低的产品上体现得尤为明显。从这一角度来说,动画公司的诸般尝试还有很长的路要走。

结语

目前来看,尽管近年来不断出现的动画公司倒闭现象尚不足以对总体的业界生态带来冲击性的影响,但掩藏在现象下的各种诱因(人才流失、管理失当、商业模型单一)始终如同定时炸弹般不安定。国内的动画业界生态与日本不同,我们进入“IP社会”的时间并不长,盈利模式也不存在从B to B向B to C转换的摸索,但日本动画公司在人才保有、流程管理上走的弯路依旧值得引以为戒。如何在打造产业链的过程中趋利避害,在资本的浪潮中优雅而长久地活下去?一家家湮灭的日本动画公司已经给我们提供了反例。