游戏客栈今日报道(2016.7.27)价格与硬件

科技是什么?对于成天和高科技产品打交道的人来说,科技可能意味着更好的交互,更便捷的生活,更酷炫的体验。或者更长的开发周期。但是对于绝大多数消费者来说,在所有的优点之前,科技首先意味着钱。

对于VR来说更是这样。多年以后,当我带着VR头盔,看着一水之隔的小岛上传来的全景视频,并和众多美女互动交流的时候,一定会想起那个在创新体验室主持的遥远的下午,当时虚拟现实刚刚进入人们的视野。技术还不是那么成熟,关于VR的应用也很匮乏,一切都还方兴未艾,当然除了这些,还有最重要一点就是,那时的VR,还很贵。

到底有多贵呢?

从价格过万的搭配HTV vive的steamVR电脑。到价格不到10块钱的纸板,从知名大企业SONY,三星,到不知名的国内代工厂,VR终端价格的分布区间非常广,俗话说一分钱一分货,我们今天就以体验室的几台设备为基础,来分析一下。钱到底对VR体验起了多大的作用。

知名度最高的三大VR头显设备:Oculus。Htc vive 和 Sony的ps vr。他们最新一代的产品在北美售价分别是599美金。799美金,和399美金。这个售价对于消费者来说并不亲民,先不讨论在中国区遍地加价的黄牛党。单纯以最便宜的399美金的ps vr来看,就已经超过了运行他所需要的ps4游戏主机的价格。是什么造成了VR设备的价格高昂呢?

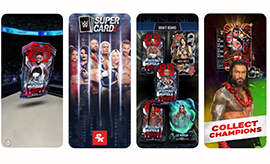

从VR设备的结构来看,主要部件包含了芯片和传感器、摄像头、显示屏:透镜:外壳:外部输入设备。

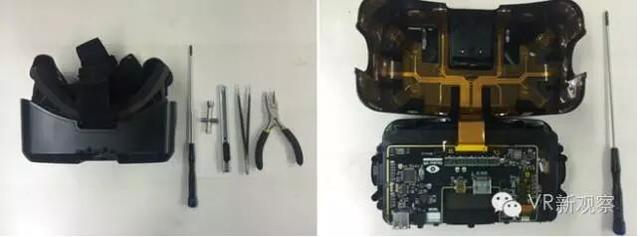

根据BI research的分析报告,Oculus Rift内部的组件超过200个,远远超过智能手机(平均组件在40-50个),涉及半导体芯片、传感器、人机交互、空间位置追踪、高清光学镜头和光学显示等多种技术领域,因此VR头显的硬件组合难度更高。除了还未上市的PS VR之外,oculus和htc的设备都已经投放了消费者市场。我们可以比较方便的了解两款头显的内部构造。

oculus拆解图:

Htc vive拆解图:

在传感器和芯片方面。两者都采用了为意法半导体的 STM32F072R8 作为核心芯片, 32 位 RSIC 微控制器内核 ARM Cortex-M0 MCU;传感器也都使用了英美盛 MP65 六轴 MEMS 动作追踪传感器。不同的是HTC身为台湾企业。在闪存,音频等方面使用了来自台湾的元器件产品。

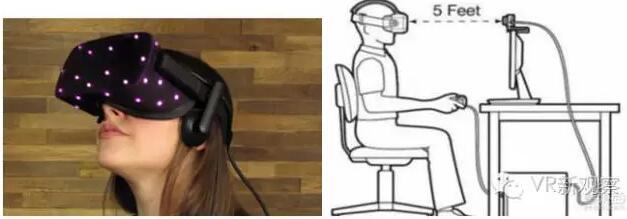

在显示屏方面,它们都使用了来自三星的amoled液晶屏。分辨率都是2160x1200。刷新率都为90hz。 分辨率像素ppi略有区别。oculus为456ppi。htc为447ppi。

透镜方面,两者的镜片都采用菲涅尔原理设计,可以有效降低镜片厚度和对焦距离。Rift CV1由中国大陆的歌尔声学供应,采用的是一组不可移动的非对称镜片。歌尔声学同时也是PS VR的代工方。

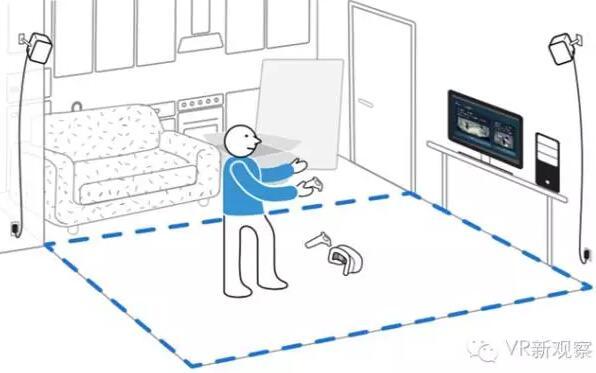

室内定位方面是两者主要的区别,HTC使用的是空间位置定位系统Lighthouse技术,采用的是Valve的专利,它不需要借助摄像头,而是靠激光和光敏传感器来确定运动物体的位置,因此HTC Vive允许用户在一定范围内走动,这是它与Oculus Rift和PS VR的最大区别。在Vive的头显表面有32个激光位置追踪感应器,在两只VR无线手柄上的感应器数量合计48个。Vive配备的两个空间基地台分别装有一个中等尺寸的LED镜头,用于检测头显和手柄发射的红外激光,进行空间位置追踪。

同时,Vive还在头显正中央设置了一个前置摄像头,可将现实环境中的元素带进虚拟世界。使用者可以带着头盔观察到外部世界的物体和环境,达到一种“混合现实”的效果。但不知道是不是出于性能的考虑,但这一功能默认是关闭状态。

Oculus Rift CV1则内置了多个位置跟踪传感器,原理是在VR头显正面集成十几个LED红外灯,发射的红外信号可以被正前方的红外摄像头接收,由于采用的是红外线追踪技术,并且只有一个,因此用户的空间移动距离大约只有1.5米,用户必须处于红外摄像头的可视范围内可以实现实时位置追踪,所以距离受到一定限制。

关于外部输入设备。oculus和HTC都配置了自己生产的手柄。手柄都搭载了空间定位功能。

htc官网泄漏的页面显示,一对手柄的零售价达到了130美元。

两个厂商的VR设备的区别主要在于具有专利的室内定位技术。HTC的lighthouse相比oculus的群星技术而言,拥有更广的定位范围。代价就是多了2个定位基站,以及200美金的售价。

价格分析:

从硬件本身的成本来说,VR头显肯定是不值那么多钱的,下文是oculus中拆解出来的组件大致的零售价格。仅供大家参考。当然硬件的价格远不止成本。Iphone 6s的成本也才不到2000元人民币。尤其是对于新兴的VR产业来说,庞大的研发经费也要摊薄到售价当中。另外还包含了开模,组装,物流等方面的开销。但总的来说,VR设备可以更便宜!

配件

价格

东芝 358779XBG HDMI 芯片

30元

意法STP16CPC26 LED驱动

10元

意法STM32L100RB微控制器

10元

Cypress CY7C65632 USB控制器

15元

Invensense MUP6500 陀螺仪

7元

红外LED灯

20元

其他芯片、电阻电容、接口

30元

三星5.7寸amoled屏幕

500元

菲涅尔透镜镜片

30元

HDMI线缆

30元

红外摄像头

50元

PCB做板贴片费用

100元

便宜的VR设备?

价格决定了产品的销量。虽然HTC有着现阶段最准确的定位系统,最高的硬件参数,和最强大的内容平台。但是根据steam上免费VR应用 《the lab》的玩家数推测。目前HTC vive的销量大概在3万台左右。能忍受如此高昂售价的玩家。除了真爱粉,大概只剩下业内的开发者了。

看完了最贵的,我们再来看最便宜的。打开淘宝网,搜索关键词VR眼镜。把结果按销量排序,在首页的40个商品中。价格最低的仅为7.5元,最高也也不过179元。月销量最高的接近6万台。

所有的产品无一例外全部需要搭配手机使用,前面说的VR眼镜的核心部件:芯片和传感器,显示屏,透镜,外壳,外部输入设备。在搭配上手机之后,芯片,传感器和显示屏的部分直接被手机取代了。外部输入设备也只剩下一个普通的蓝牙手柄。这样一来整个眼镜的主要部件只剩下了透镜和外壳。不需要任何电子元器件。价格自然就下来了。

当然跟着价格一起下来的,还有节操。

便宜归便宜,搭配手机使用的VR产品能体验的内容非常有限,首先,除了三星和oculus合作的gearVR可以支持oculus原生的商店和应用之外。其他搭配手机的VR眼镜只能使用安卓平台第三方的应用,品质参差不齐。其次,由于手机充当了传感器和显示屏的角色。VR体验中比较重要的参数,例如动作捕捉精度,分辨率,刷新率和延迟就完全取决于手机本身的性能。对于VR这样一个稍有瑕疵就会让用户感觉眩晕的设备来说,大部分的手机性能都达不到VR入门的基本要求——90赫兹刷新率和20毫秒的延迟。

因此,大部分的VR眼镜外壳,现在都以播放视频作为主要的内容。具体什么视频最能吸引眼球,最能满足消费者的需求?大家都懂的。

当然,许多有气节有节操的小伙伴会说,这样的VR能算VR吗。难道就没有又便宜又能体验优秀的内容的产品吗?

于是就有了第三种类型的设备————国(shan)产(zhai)!

国产的优势有2点,第一个是供应链的全面本土化、第二个是可以适当的降低硬件的参数。来换取成本的进一步降低。

一。降低硬件参数。

某VR头盔,售价1499。显示器是三星的amoled,分辨率1920x1080。刷新率75hz,无室内定位系统,使用oculus的runtime。有自带的平台,运行的是oculus的旧版本demo。

二。一体机

pico VR ,1899元。一体机设计,手柄内置安卓系统,显示器部分可以单独分拆连接电脑。研究组的小伙伴在体验时发现运行的是steamVR的驱动。

不超过2000元的售价+可以体验一部分的VR游戏。这是目前比较中端的价格定位。

价格与内容

硬件的差异决定了目前能体验到的VR内容差异明显。

屌丝级:小明花200元,购买一个VR眼镜外壳。加上自己的手机。就可以使用移动端原生VR应用。其中包含了视频,游戏,直播多个领域。以目前的手机参数来看,单眼分辨率960 x1080,延迟40ms。刷新率在60hz。虽然效果不尽如人意,但也聊胜于无。当然定位系统和体感操作就不要想了。游戏的交互性也比较少。大部分时候交互主要靠摇头晃脑。

温饱级:假设把预算提高到1500块,可以选择的范围就大了很多,大部分的连接PC的国产VR头盔都在这个价格区间。大部分的头盔使用了旧版的oculus驱动。可以运行早期的DEMO和一些率先支持VR的大作。例如《半条命》《minecraft》《战争雷霆》等。视频当然也不在话下。遗憾的是依然没有VR专用的输入设备和定位系统。

小康级:把预算提高到5000块,可以买到目前主流的VR外设了。不考虑运算需要的PC的话,HTC vive和Oculus CV1的价格基本都在5000块这个区间。

在这些旗舰型的设备上可以体验到最新的VR应用和游戏。Steam VR里的应用数量已经超过了200。空间定位终于回来了,加上专门的控制器,操作的真实感也更强。

这一级别还有另外一个选择就是三星的旗舰机型手机+gear VR的组合,这是一款三星和Oculus合力推出的一款移动端头戴虚拟现实设备。在内容方面得到了oculus的大力支持,使用体验大大超过普通的手机+外壳组合。

土豪级:小王对预算不设上限,如何能得到更好的VR体验?这时候VR头盔本身就不是重点了,形形色色的外设才是完善虚拟现实体验的的主角。

价格与市场

价格便宜的一定卖的好吗?

至少目前看起来还真是这样。比起受到产能困扰的Oculus CV1。和现阶段最贵的HTC Vive,价格低廉的移动端VR外壳明显更受到消费者的欢迎。根据公开数据显示,采用纸板和磁铁作为原材的了Google Cardboard销量已经超过500万套。三星也在近期表示Gear VR的活跃用户突破100万大关。相比于需要PC的VR头盔来说,基于手机的VR产品有着更大的用户基数。根据EEDAR的调研报告也显示,大部分用户认为价格是影响他们购买VR设备时考虑的首要因素。其次才是内容。设备的口碑,和是否额外的支出。

卖的好是真的好吗?。

巨大的销量对于整个VR行业来说。并不见得是好事,目前的移动端VR本质上提供的是一个不完整的VR体验。缺少对头部平移的检测,对于图像处理能力也有所不足。我们至少可以看到有以下几个问题。

1.降低了消费者对于VR产品的心理预期。VR应用所能呈现的效果远低于基于PC运算的VR头盔。画质粗糙,定位延迟比较常见,缺少某些必要的外设也导致交互方式趋于单一。

2.对于开发者而言混乱的平台更加剧了开发的热情和难度。类比智能手表和可穿戴外设的市场,我们可以发现,过多的参与者的结果就是价格战。功能趋同。平台分散化。最终也没有出现一个杀手级的硬件或者应用。

3对于硬件的生产者而言。低价会阻碍技术的进步。良性的市场应该是价格稳定,功能上不断进步,这也是目前的智能手机市场所处的状态。而过早的进入价格的比拼则会导致设备本身的发展停滞不前。试想一下如果苹果每年的发布会不是提高新一代iphone的参数和功能。而是不断的压缩成本,降低售价。整个智能手机行业的发展可能不是今天这个局面。

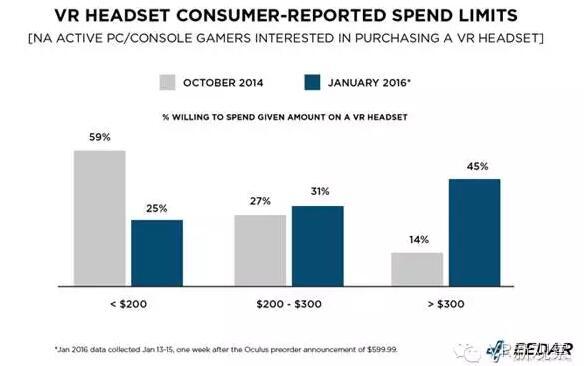

好消息就是在经过了这两年各大公司和媒体的洗脑。消费者们对于购买VR设备的预算有了显著的提高。在北美的一份调查显示。从2014年到2016年,消费者对于VR产品的心里价位有了很大的提高。

对于销量的巨大差异,几大巨头显得并不是那么紧张,HTC曾表示会在未来推出手机版本的移动端VR产品,Oculus的创始人Palmer Luckey则在接受采访时表示。高端的头戴式VR和低端的移动VR针对的是完全不同的消费市场。核心用户和浅尝辄止的体验者所代表的需求不尽相同。并不担心未来的市场会受到影响。

目前到底要不要买VR设备呢?

根据智能产品的发展周期来看。一个完全崭新的市场下,产品都会有2年的新鲜期。在这一时期内产品会有一个较高的售价,高售价意味这高门槛和研发投入。2年的新鲜期过后,随着供应链的完善,产品的成熟,销量的增加,和竞争趋于激烈,产品的价格会进入一个5年的下降期。在到达第7年左右。竞争的结果显现,市场趋于稳定。产品的售价重新进入平台期。这时即便有新的产品和技术,也无法对定价产生影响。只是会促进产品的更新换代。

因此,如果自己不是极客,在传说级别的应用出现以前,可以先等等。或者先到体验室来感受一下VR的效果。但如果决定了要入坑。可以考虑购买效果最好的三大VR头显。

换句话说就是,如果爱,请深爱。

最后,对于Sony的PS VR。我是这么认为的。