生活里根本没有诗和远方,文艺青年应该都发现了吧。但现在有一部野心勃勃的电影,企图在银幕上再现诗和远方。

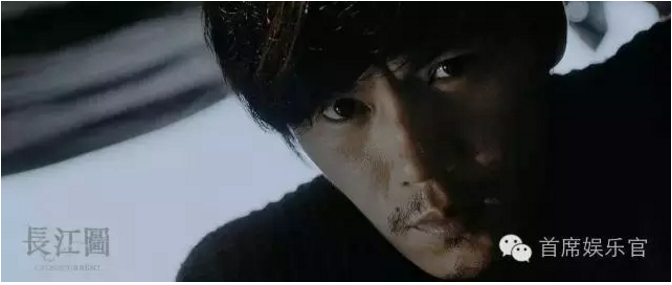

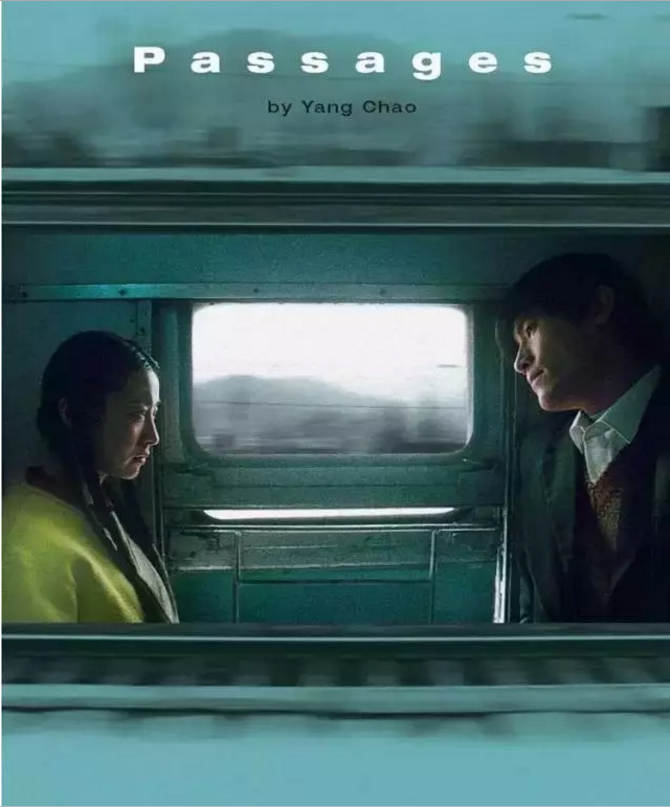

它是《长江图》,有人说这是今年我们在电影院里能看到的最好看的国产艺术电影——至少是之一,因为《路边野餐》同样被认为非常好看。

但也有人说,影片支离破碎,不知所云,不过是文艺青年的无病呻吟罢了。

上次出现这样尖锐的对立,是去年同一个时段上映的《刺客聂隐娘》。

因为艺术电影而吵起来,难道不是很棒的一件事吗?好过我们为一些无聊的粗制滥造的电影浪费口水。

无论你是否喜欢《长江图》,是否看懂了《长江图》,都可以参与到这个舆论场中来,这肯定是一部值得讨论的电影。今年也是1986年长江漂流的三十周年纪念,以这样一种方式来重新关注长江,更加有意义。

先解决不好懂的问题。《长江图》肯定不太好懂,很多艺术电影都不好懂,因为征服审美的门槛,克服陌生化带来的困难,才是欣赏电影最有趣的地方。

那,这部电影到底说了啥呢?

从表层来看,《长江图》讲的是一个男人(秦昊扮演)从长江入海口出发,驾驶着一艘轮船,逆流而上追根溯源,一直来到长江源头的故事。

但往深了说,当然这是见仁见智的,影片说的是一个民族或者人类中的一员,在历史与自然的长流中寻找自我,探究信仰。

然而对这部电影来说,它的故事其实也不太重要,重要的是导演杨超叙述它的方式。

影片采用了一种非常规的叙事结构,将男女主人公放在两条相逆的时空线索当中并行发展,这可能是我们理解该片时遇到最大的障碍。

处在现实逻辑中的男主人公高淳,和如同历史幽灵的安陆,总会在长江沿岸的某处「偶遇」。

在那本画有长江航线图的诗集中,我们可以看到两人相遇的地点正是诗集落款处的地名,江阴、铜陵、宜昌、云阳、宜宾等等,而安陆每次都以不同身份出现,她是妓女、修行者、有夫之妇、水鬼,她逆着时间线而来,展现不同人生阶段的不同状态。

直到影片结尾,来到长江源头安陆母亲墓碑前,高淳才终于理解她疯狂的存在。因此,你可以说她就是长江的化身,也是高淳的分身。

影片的叙事内涵包括双重意义上的历史,即个人心灵史与长江史,两者与现实盘旋交错,影像使两者得以同时呈现。由画面和声音构成的影像时空让我们能够在懵懂中一窥人物的内心之相。

男人和女人,分别在用两种完全不同的方式找寻真理,男人用文字,女人则用身体。两人均是当下的漫游者。这令我想起九十年代中国内地城市电影中的漫游者,但不同的是,《长江图》中的他们回归到自然,在山川田野完成空间实践。

但影片真正的主角,却不是男人和女人。

而是长江。

男人和女人,分别在用两种完全不同的方式找寻真理,男人用文字,女人则用身体。两人均是当下的漫游者。这令我想起九十年代中国内地城市电影中的漫游者,但不同的是,《长江图》中的他们回归到自然,在山川田野完成空间实践。

但影片真正的主角,却不是男人和女人。

而是长江。

所谓的野心勃勃,就是指杨超用了前所未有的手段,来拍摄长江。他对长江最复杂也最无法言说的情感在三峡段落集中体现。三峡工程改变了这条长河的内部逻辑。当高淳面对恢弘、庞大的人造工程时,他的矛盾心态和决绝、纯粹的修行者安陆构成了强烈的对比。

结尾的八十年代纪录影像完成了某种历史的自洽,填补长江文化现实层面群体的缺席。导演试图重新召唤长江作为审美之河、时间河流的魔幻属性,同时它亦是中国社会工业化变迁最诚实的见证者。

导演杨超

导演与长江的缘分与他从小的生活经验密切相关。如果看过他2004年的长片《旅程》,就会发现他对时空运用有一种高度的自觉性,山河、大地、桥梁、道路都被他运转起来,服务于人物的心理变化,呈现人物的心相。

在某种程度上,《旅程》正是《长江图》的一个局部或者断面,是另一个可以放入其中的爱情故事。

《旅程》

尽管导演说:「《长江图》并不是一个诗电影,它是一个故事,我把所有看起来诗意的东西最终都结构在故事里」,但与诗歌拉上关系似乎成为近两年中国艺术电影的一个趋势,比如《路边野餐》《诗人出差了》《我的诗篇》等等,影迷或许会问,那么诗电影到底是什么?

最直白的一种理解方式是,以诗人作主角,用诗歌作为旁白或者充当次文本的电影,那就是诗电影吗?我认为并不那么简单,至少那只是非常表层的所谓诗电影。

更深入地说,诗电影的本质是要像创作诗歌一样来构思电影,尽管这是两种完全不同的艺术,但不同艺术走到一定层面,都是相通的。比如像诗歌一样否定情节,反对叙事,这就是诗电影的一种特征。

上世纪20年代法国印象派的路易·德吕克,还是苏联蒙太奇学派的爱森斯坦,都更倾向于注重电影影像的隐喻和抒情功能而非叙事本身,这两个流派之所以能够产生这样的本体认识,更多是受到美国电影在叙事性上大获成功的刺激。

诗电影,即遵循上述两大脉络在世界电影中发展开来,当代最具代表性的诗电影便是塔可夫斯基的作品。而《长江图》是用诗意的表达方式,来建构一则结构复杂、浓墨重彩的魔幻寓言,它注重文本的隐喻和抒情功能,但它不反对叙事。它可能不是一部纯粹意义的诗电影,但也绝不仅是一部诗意的电影。

这部影片气势磅礴的影像语言为观众带来一次大银幕的极致感官体验。胶片在极端环境下的宽容度尽最大可能再现了长江的壮美与苍凉。摄影师李屏宾说「摄影师没有风格,摄影师的风格就是导演的风格」。

如果你在这部电影里发现有若隐若现的侯孝贤风格,那肯定不是李屏宾带来的,而是导演杨超的自觉模仿。

从处女作《旅程》就有的横移镜头、大全景中小人物的构图方式,被继续沿用到这部电影。在布光困难的狭小船舱中,暖黄的光线层次细腻分明,深焦镜头中的前景、中景、后景丰富了空间的韵味。

在大量的运动镜头中,导演通过精心设计也是困难重重的场面调度来保证光线的多层次。外景多以冷色调为主,在自然景观主导的大全景中,我们无法看清人物的表情,导演则利用自然景观来呈现人物内心世界的转变,江水、群山、大雾、森林、火把等都暗示着人物情感的阶段性变化。

最美妙的要数高淳和安陆在时光流中递诗集的一个横移镜头,两人交替着被镜头从左右移出画面,时空被物化为模糊的背景,绝妙的镜头语言帮助这对不在同一时空的男女完成了一次相会。

要解释这部电影是困难的,它的厚重,它的多义,为观众开启了无法唯一指定的解读空间,它是一部需要观众主动参与的影片。

在另外一个层面上,《长江图》拒绝国际电影节对中国艺术电影只需「批判现实」便足够的花边定位,勇敢地迈向电影影像的本质核心,当然它走了多远还需另当别论。

这部电影也打破了中国艺术电影长期存在的诸多限制,创意的,制作的,发行的,等等等等。它又是继《刺客聂隐娘》和《路边野餐》之后,在这个没有专属艺术院线的国家,对广大观众的观影经验和品味宽容度发起的又一次堂吉诃德式挑战,作为观众你准备好了吗?